米开朗基罗痛恨拉斐尔 为了被世人所铭记和争夺掌控权

米开朗基罗(左)和拉斐尔(右)。图片:致谢维基共享资源

米开朗基罗(左)和拉斐尔(右)。图片:致谢维基共享资源回顾艺术史,为了被世人所铭记和争夺掌控权,新仇旧恨不断上演。有些争斗会成就一个充满创意的艺术天才;有些则充满了毁灭性。不管怎样,他们都毫无疑问是艺术创作中无法磨灭的中流砥柱。在下文中,我们列出了五对最有名的仇家。

拉斐尔 vs。 米开朗基罗

1504年,年轻的艺术家拉斐尔凭借着精致复杂的艺术风格轰动了处于文艺复兴时期的意大利,他的技法受到了弗拉-巴托洛梅奥、里奥纳多-达芬奇和米开朗琪罗等前辈们的影响。1508年,这位年仅26岁的年轻艺术家受到了教皇朱利叶斯(Pope Julius II, 1443—1513)的邀请,为梵蒂冈宫内的教皇私人图书馆绘制壁画。拉斐尔不仅仅打败了如米开朗基罗和达芬奇等同行的竞争赢得了佣金,他的作品也获得了狂热的反馈。

瓦萨里(Vasari)作为一位基本上将米开朗基罗神化并认为他代表了文艺复兴时期最高水平的文艺复兴时期编年史学家,甚至他本人也承认拉斐尔给他的前辈们带来了不小的威胁:

来自乌尔比诺(Urbino)的拉斐尔作为画家名声大噪,他的朋友们和拥护者认为他比米开朗基罗更恪守艺术的规则,断言他的色彩更优雅,构思更出彩,表达方式更让人敬佩,而且构图也更有特点。而对于米开朗基罗的作品,他们认为缺乏以上除构图以外的一切优点。而因为这些原因,从整体来看,拉斐尔的绘画被认为与米开朗基罗的水平持平甚至更高……,特别在色彩方面胜于米开朗基罗。

米开朗基罗显然并不能忍受这样的竞争。正如美术史学家Robert S。 Liebert在他的著作《拉斐尔,米开朗基罗和塞巴斯蒂亚诺:文艺复兴盛期的竞争》(Raphael, Michelangelo, Sebastiano: High Renaissance Rivalry)中写道:“(他)让拉斐尔不得不忍受他持续不断的妒忌、蔑视和怒火。“

但是拉斐尔可以以牙还牙。举一个例子,他在名画《雅典学院》中将米开朗基罗化身为孤僻的希腊哲人海拉克利斯(Heraclitus)。

拉斐尔在他的一幅壁画里画了一个生气的米开朗基罗。图片:致谢维基共享资源

拉斐尔在他的一幅壁画里画了一个生气的米开朗基罗。图片:致谢维基共享资源将自己的宿敌化身为曾说出“人永远无法踏入同一条河流两次“这样至理名言的前苏格拉底时代哲学家,看起来是一个奇怪的举动。但是罗斯-金(Ross King)对此做出了解释:“并不是这种普世哲学使得拉斐尔决定让米开朗基罗的形象出现在画面中;而更像是因为海拉克利斯对所有敌人展现出的众所周知的臭脾气和尖酸刻薄。”

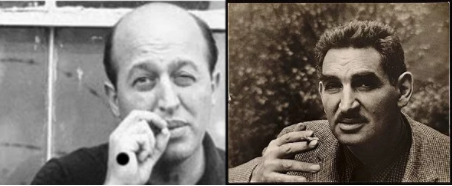

安格尔 vs。 德拉克拉瓦

安格尔和德拉克拉瓦代表了19世纪法国的两种不同艺术学派。图片:致谢维基共享资源

安格尔和德拉克拉瓦代表了19世纪法国的两种不同艺术学派。图片:致谢维基共享资源这两位法国画坛间的巨头之争是因为19世纪画坛上风格优劣比较而产生的。这场战争发生在由让-奥古斯特-多米尼克-安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres)所代表的传统新古典主义画派和由欧仁-德拉克罗瓦(Eugene Delacroix)所领导的,在当时还处于先锋地位的浪漫主义画派之间。

这场争斗不仅仅关于艺术风格;而更是关于线条和颜色在道德观上的意义。《从大卫到德拉克罗瓦》的作者Walter F。 Friedlaender写道:

安格尔不仅自称线条派和古典传统的捍卫者,也同时捍卫着道德和理性……线条和线型抽象象征着一种合乎道德、法规和普世价值的理念。而对于色彩的狂爱和对非理性的崇拜则是异端邪说,是一种需要我们努力与之为战的道德偏差。

因此,作为做有名的色彩学家德拉克罗瓦不仅仅被看成艺术上的异类,更被当成法国社会道德上的一根尖刺。安格斯曾说:“我无法直视德拉克罗瓦,他臭不可闻。“

并不是所有的仇敌总是停留在纯粹的辩论之中。朱利安-巴恩斯(Julian Barnes)描述过一次这两位同时被一位银行家朋友邀请在同一场聚会时,碰巧遇见的场景:

“在被长时间地怒视之后,安格尔决定不再沉默。他手握一杯咖啡,在一幅大师画作旁与他的敌人搭讪。他说道:‘这位先生!绘画意味着诚实!绘画代表着荣耀!‘然而,面对德拉克罗瓦的无动于衷,安格斯开始显得有些气急败坏,将自己的咖啡弄到了衬衫和马甲上,然后一把抓住自己的帽子,准备离开。在门口时,他回头再次重复:‘是的,先生!这应该是光荣的!这应该是诚实的!’“

格林伯格 vs。 罗森伯格

克莱门特-格林伯格和哈罗德- 罗森伯格倡导着对抽象表现主义不同的观点。图片:致谢维基共享资源

克莱门特-格林伯格和哈罗德- 罗森伯格倡导着对抽象表现主义不同的观点。图片:致谢维基共享资源这两位艺术批评界的巨头和他们所欣赏的艺术家开创了美国抽象表现主义运动,并与成就美国在艺术界的核心地位有密不可分的关系。格林伯格被杰克逊-波洛克的抽象表达所吸引,而他的敌人——罗森伯格则为威廉姆-德库宁的画作所倾倒。

格林伯格有着严格的形式主义观点,他坚持抽象画是传统艺术进化的一个步骤。而罗森伯格并不这么认为,他所倡导的“行动绘画“(Action Painting)——这一术语也是由他定义——让他宣告绘画不再只是单纯的图像,而可以是一个事件的记录。一些趣闻轶事也记录了这两位先生是如何在聚会上不理睬对方的,但他们之间真正的战争却发生在出版物上。

在《艺术写作是如何声名狼藉》(How Art Writing Earns Its Bad Name)一文中,格林伯格痛斥像劳森伯格这样的批评家“颠倒是非,曲解文意:假描写、假叙事、伪造阐述、伪造历史、伪造哲学、伪造心理学,最糟糕的是假诗意。“

劳森伯格则用《行动绘画:失真的十年》(Action Painting: A Decade of Distortion)一文中具有讽刺意味的一段话进行了回击:

试图将当代绘画和雕塑从‘艺术作为艺术‘的领域中移除的想法,倒是对那些散布令人困惑言论的所谓‘专家“非常有利。能看穿现在和未来大师画机密的告密者克莱门特-格林伯格这样写道,‘我从<行动绘画>中看不出任何从立体派或是印象派(假设从绘画的基因细胞角度来看)发展而来的基本特质,就像是我从立体派和印象派中也丝毫看不到从像乔托、马萨乔、奇奥吉奥和提香这样的大师发展而来的痕迹。’在这段拿艺术史开涮的言论中,艺术家的立场消失了,作品的诞生靠的并不是什么生成原则,而是评论家手中碰巧拥有的‘发展法则‘。

这真叫人下不了台。

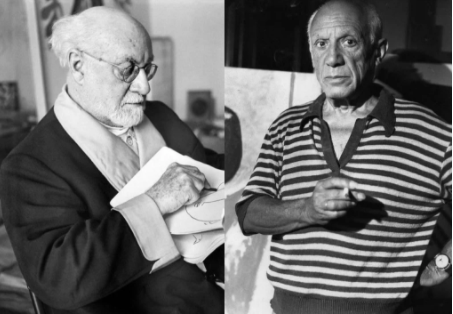

马蒂斯 vs。 毕加索

马蒂斯和毕加索之间的竞争催生出了艺术家部分最好的作品。图片:致谢Ralph Gatti, George Stroud/ Getty Images

虽然亨利-马蒂斯和巴勃罗-毕加索之间的战火仍然停留在亲切友好、互相尊重的气氛之中,但这两位艺术家们持续不断地激励对方迸发出更多的创意。在批评家Sebastian Smee的《竞争的艺术》,Smee描述这两位艺术大师之间的竞争更像是“有别于现代艺术史上任何一则故事的一出戏。“

在毕加索20出头的年纪里,富有野心的他与比他年长12岁的前辈马蒂斯产生了龃龉,并让这两位艺术家都开始了一段卓越的成长发展时期。

根据Smee的描述,马蒂斯标志性的《蓝色裸体:关于Biskra的记忆》(Blue Nude: Memory of Biskra ,1907)“迫使毕加索从根本上重新思考他过往的创作,“并且重塑了毕加索创作的动力,最终成就了这位西班牙人最伟大的作品之一——《亚威农少女》(Les Demoiselles d‘Avignon,1907)。当马蒂斯在稍后看到这幅画时,他称赞年轻的毕加索为“一个令人激动的革新者”,并且赞美他是一位“可能值得自己学习“的艺术家。

但也有这样的观点认为这对现代艺术中经典的竞争对手持续出现在学术研究和展览话题中,实则是诗人和前卫派热心支持者纪尧姆-阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire)策划的一场公关活动。在1918年,阿波利奈尔为保罗-纪尧姆(Paul Guillaume)的画廊展出的展览“马蒂斯/毕加索“撰写了一篇新闻通稿。为了营造舆论激起大家的热情,他将这场展览描述为“王者与王者”的碰撞,是所有艺术爱好者都关注着的马蒂斯和毕加索之间的竞争。阿波利奈尔这样描述他们“在伟大的当代艺术里,这两位是两股对立的艺术潮流里最重要的代表。“

梵高 vs。 高更

保罗-高更和文森特-梵高的友谊变了质。图片:致谢维基共享资源

保罗-高更和文森特-梵高的友谊变了质。图片:致谢维基共享资源保罗-高更和文森特-梵高开始时是朋友。梵高邀请高更来法国南部,他当时在阿尔勒正尝试建立一个艺术家社群。在短暂的时间里,这两位后印象派大师们在一幢名叫黄房子(Yellow House)的建筑里相邻,互相愉快地生活、工作和合作着。虽然充满竞争性,但是这种竞争是在友好的艺术层面上的竞争关系,这也让双方受益不少。

然而,这种模式却变质了。这两位艺术家性格都很乖张,梵高承受着精神不稳定的困扰,而高更则因为他的自恋人格和难以取悦而闻名。据说当高更将梵高画进《画向日葵的画家》时,梵高蜷缩在了一起,说道:“这的确是我,但是是一个疯狂的我。“更糟糕的是,随后在一家咖啡馆里,梵高朝高更的头上泼了一杯苦艾酒。

保罗-高更,《画向日葵的画家》(文森特-梵高的肖像画,1888)(The Painter of Sunflowers (Portrait of Vincent van Gogh, 1888)。图片:致谢维基共享资源

根据传言,1888年这位荷兰画家在和高更大吵一架之后割下了自己的耳朵,并将这只血淋淋的耳朵送给了附近妓院一个被吓得目瞪口呆的妓女。虽然如此,人们对于他们这段关系持续升温的热情让一些德国艺术史学家们提出了另外一个版本的故事。在一本名为《梵高的耳朵:保罗-高更和沉默协议》的书里,一位名叫汉斯-卡夫曼(Hans Kaufmann)的史学家为《卫报》重现了理论上的真实情况:

在距离黄屋子300米左右的妓院旁边,他们最后一次相遇了:文森特可能首先攻击了高更,高更想要自卫,并摆脱这个“疯子“。他拿起他的武器,朝文森特的方向挥舞,最后切下了文森特的左耳。

研究梵高的专家们则更倾向于自残的故事,但是卡夫曼指出这与两位艺术家们的叙述不同。在文森特写给他弟弟提奥(Theo)的信中似乎透露出了他们之间的竞争可能会有一个残酷的结果:“幸运的是,高更暂时还没有装备机关枪或者其他危险的战争武器。“