他是漂泊巴黎“孤独的象”——台北举办常玉回顾展

常玉,打滚的马,1940年代

常玉,打滚的马,1940年代去年适逢常玉(1901-1966)逝世五十周年,台北历史博物馆修复了馆藏的49件常玉画作,并在今年春天举办“相思巴黎——常玉的艺术”大展,纪念这位华人艺术家的艺术成就。展览将于3月11日持续至6月18日。

台北历史博物馆有很多常玉的收藏。1964年,身在法国的常玉受邀在台湾举办展览,他先行寄出42幅画作,但本人却因为种种原因未能成行。直至1966年,常玉因为瓦斯中毒客死巴黎,这批画作也因此遗留台湾。

常玉(1901-1966),字幼书,生于中国四川顺庆(今南充)一富裕家庭。幼时即跟随书法名家赵熙学习书法,也学习传统中国山水画,而真正开启常玉的日后艺术之路,则是蔡元培先生所提倡的“勤工俭学”计划。1921年,常玉因参与这项计划而前往巴黎,与同时代的徐悲鸿、林风眠和潘玉良等人,成为中国最早期的留法学生之一。

常玉

常玉1921年,常玉抵达巴黎时,巴黎画坛仍是世界一流艺术家聚居之地。当时,除了毕加索、马蒂斯等少数艺术家过着富裕的生活,多数画家都很艰辛,可是他们天生的乐天主义和波西米亚式的生活方式,也给巴黎画坛注入了一股清新之风。

和其他艺术家不同的是,常玉并未进入正规的美术学院受教育,而是在充满了自由氛围的大茅屋艺术学院(Académie de la Grande Chaumière)随性地习画,个性潇洒不羁的常玉总在蒙帕拿斯的咖啡厅流连。

与刻苦学习的徐悲鸿相比,常玉在巴黎的生活可谓丰富多彩,拉小提琴、胡琴,打网球、撞球,登山……白天除在大茅屋画院学画,也在咖啡馆读书和画速写,他将自己完全融入到巴黎市民的日常生活中,在体验中锻炼技艺,在更具国际性的社交层面开拓视野。

常玉,牡丹,1921。这也是艺术家现存最早的画作

常玉,牡丹,1921。这也是艺术家现存最早的画作而今,我们可以在徐志摩的《巴黎的鳞爪》中,一觑常玉在巴黎生活的艳丽往事。

“我在巴黎时常去看一个朋友,他是一个画家,住在一条老闻着鱼腥的小街底头一所房子的顶上一个A字形式的尖阁里,光线暗惨的怕人……他照例不过正午不起身,不近天亮不上床的一位先生,下午也不居家,起码总是在上灯的时候他才脱下外褂,露出两条破烂的臂膀,埋身在他那艳丽的垃圾窝里开始他的工作……晚上喝不完的咖啡、详梦的小书……你到巴黎快半个月了……谁说巴黎不是理想的地狱……屋子破算什么?波西民的生活就是这样……你倒是有点羡慕,对不对?……不瞒你说,我学画画原来的动机也就是这点子对人体秘密的好奇……我宁可少吃俭穿,省下几个法郎来多雇几个模特儿……当初罗丹我猜也是与我一样的狼狈,据说他那房子里老是有剥光了的女人,也不为坐样儿,但看她们日常生活‘实际的’多变化的姿态……鲁班师整天不断的画他太太竟许连穿裤子的空儿都没有!……上帝拿着一把颜色往地面上撒,玫瑰、罗兰、石榴、玉簪、剪秋罗,各样都沾到了一种或几种的彩泽,但绝没有一种花包含所有可能的色调……人体美也是这样……回头我给你看我那破床底下有一本宝贝,我这十年血汗辛苦的成绩——千把张的人体临摹,而且十分之九是我在这件破鸡棚里钩下的……我在巴黎苦过这十年,就为前途有一个宏愿:我要张大了我这经过训练的‘淫眼’到东方去发现人体美……”

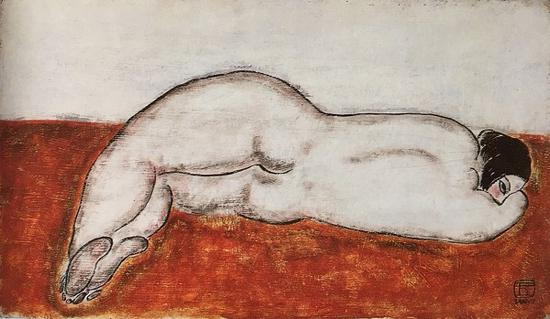

常玉,双裸女,1929

常玉,双裸女,1929 常玉,侧卧裸女,1930年代

常玉,侧卧裸女,1930年代1929年起,波西米亚风格不仅体现在常玉的生活作风上,也深深烙印在他的画作里,并为其引来了艺术创作的第一个高峰——粉色时期。画面淡雅的色调减弱了强烈的对比色彩,却不失野兽派的抒情和表现派的张力。

裸女画作是常玉早期成名主题之一,在中国历史上,20世纪之前,人体绘画从未成为一种绘画主题。上海美专著名的“裸体模特”事件,也体现了保守者对于这一题材的强烈反对。常玉在巴黎的创作却已经发展出了自己的风格,多以中国传统书法运笔勾勒,再以铅笔晕染,颇具装饰艺术风格,线条充满韵律感,这种独创性也引起了收藏家关注,在巴黎刮起强劲的“东方风范”。

其时,兄长常俊明去世,常玉在巴黎无忧无虑的享乐生活遭遇转折。幸亏他结识了一些艺术赞助人,与此同时,其创作也逐渐为巴黎艺术界所接受。然而,常玉不羁的个性,加之清高的品格,让他与画商之间始终保持着若即若离的关系。

常玉,椅子上的猫(左),椅子上的北京狗(右),1930年代

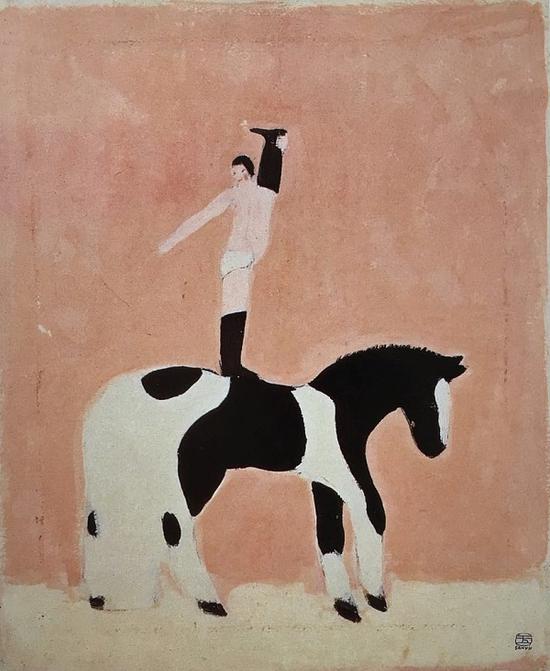

常玉,椅子上的猫(左),椅子上的北京狗(右),1930年代 常玉,马上英雄,1930年代

常玉,马上英雄,1930年代1950年代初期,中国文化艺术团访问巴黎,既访问了毕加索,也访问了常玉。黄永玉回忆道:“常玉很老了,一个人住在一间很高的楼房的顶楼。一年卖三两张小画,勉强维持着生活。他不认为这叫做苦和艰难,自然也并非快乐,他只是需要这种多年形成的无牵无挂的时光。他自由自在,仅此而已。”

艺术生涯晚期,常玉的作品从明亮色调转变到以黑白为主,吴冠中曾这样评价:“进入五六十年代的常玉更钟情于漆黑了,他立足于深黑的底色上勾勒出花卉、虎豹、女裸,如在浅底色上用线勾勒,那线也是用乌黑的铁一般的线,肯定、明确,入木三分,不再是迷梦,是一鞭一条痕的沉痛了。油画颜料色阶丰富,从纯白到漆黑,具备各种细微的音阶,常玉掌握了油彩的性能、西方的造型特征及平面分割的构成规律,但他只选取有限的几种中间色阶来与黑、白唱和,他在色彩中似乎很少谱交响乐而更爱奏悠悠长笛。”

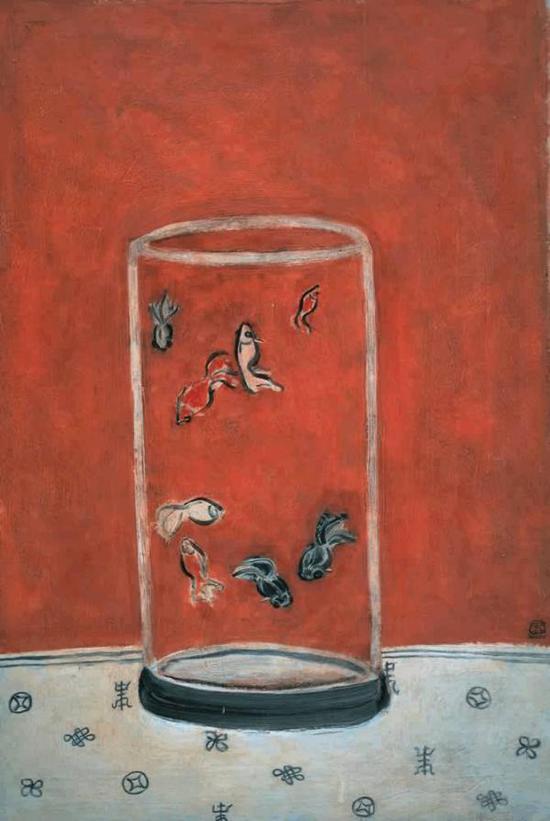

常玉,八尾金鱼,1930年代-1940年代

常玉,八尾金鱼,1930年代-1940年代 常玉,粉莲盆景(花中君子),1940年代

常玉,粉莲盆景(花中君子),1940年代常玉画作的风格受到他幼年学习书法和中国传统水墨的影响,从他画作的线条中,可追索出属于书法运笔的流畅性,带着以“书法入画”的独特意趣,重复利用中国最传统的书写工具——毛笔,一笔一笔画出他眼中的现代裸女。常玉画作中的东方元素并非中国文人画的出世与傲气,而是充满传统中国工艺缤纷的装饰元素。他在画作中大量使用代表招财进宝的金钱纹、寿字纹及盘长纹样,并以黄色配金色烘托出热闹的节庆意象。静物画的题材选择上,常玉也常以“出淤泥而不染”的荷花、象征“高风亮节”、“节节高升”的竹子,或脱俗的“采菊东篱下”的菊,无论在用色、构图及题材方面,皆可看到画家深受中国传统艺术的影响。其他如动物等主题,也以充满现代性的绘画技法表现满溢着浓浓乡愁的“北京马戏”。这种兼融东西美学的表现手法,形成了常玉个人特有的艺术魅力。

在常玉去世之前的1964年,他曾应邀前往台湾举办个展,却因护照问题未能成行。因为此次展览而寄达的42幅画作却留在了台湾,成为了本次展览的主轴。

当时,邀请常玉的四川老乡黄季陆还特意寄了400美元给他作为机票钱,并劝说其定居台湾任教。想必,当时常玉的心情也颇为复杂,他回应道:“从前一个人过的惬意,不需要成家。一个人爱画就画、爱玩就玩,很自在,不觉得孤单。去年冬天因为屋顶玻璃窗破了,漏风雨,我把梯子放在桌子上去糊窗子,不小心摔下来,不省人事,幸好门房听见人梯摔下的声音很大,将我救起送医,那时起我就感到一个人生活的孤单了。”

1966年,常玉因瓦斯中毒意外在巴黎过世。就在这一年早些时候,常玉曾写信给侄孙常泽清,求寄家乡的“红豆腐”(豆腐乳)到巴黎。

据悉,常玉在绘制最后一张油画时,仍与好友达昂随时保持着电话联系。

常:我开始画了一张画……

达:是什么样的画?

常:你将会看到!

达:我现在就过来……

常:还不到时候。

达:那要等到几时?

常:再过几天以后……我先画,然后再简化它……再简化它……

几天之后,他说:我完成了。那是只极小的象……在一望无垠的沙漠中奔驰……这就是我……

常玉,孤独的象,1960年代

常玉,孤独的象,1960年代 常玉,北京马戏

常玉,北京马戏1966年8月,友人在巴黎市郊的潘桐墓园为常玉租了一块坟地,常玉被埋在一块水泥板下。直至1997年,人们找到了几乎无人知晓的常玉墓穴,为其树立了一块刻有中法文名字的墓碑。

据说常玉去世后,他的作品曾成捆出现在巴黎的拍卖市场,售价仅数百法郎。20年后,单张售价已达数万法郎。数十年间,他的价值逐渐被发掘。2004年,巴黎东方吉美博物馆举办了常玉生平大型作品回顾展,呈现了他1920年代至1960年代的重要代表作。

而今,他的画作已是收藏家梦寐以求的珍品,在拍卖会上更屡屡飙出高价,其中《五裸女》在罗芙奥香港2011年春拍中亮相,并以1.3亿港元成交,创下当时华人油画最高成交纪录。

常玉,五裸女,1950年代。该作品在罗芙奥香港2011年春拍中亮相,并以1.3亿港元成交

常玉,五裸女,1950年代。该作品在罗芙奥香港2011年春拍中亮相,并以1.3亿港元成交 常玉,菊花与玻璃瓶,1950年代。该作品于2015年佳士得“亚洲二十世纪艺术及当代艺术”夜场拍卖以8188万港元成交

常玉,菊花与玻璃瓶,1950年代。该作品于2015年佳士得“亚洲二十世纪艺术及当代艺术”夜场拍卖以8188万港元成交