乾隆皇帝的收藏观:“赝鼎亦属古物”

乾隆内府的书画收藏因为鉴定失准,错判真假,受到当代学者诟病。其中最为有名的就是乾隆误以为黄公望《富春山居图》子明卷为真迹而无用师卷为赝品的案例。2015年9月8日至11月8日,在故宫博物院举办的“石渠宝笈特展·典藏篇”第三单元“伪讹考辨”部分,也展出了不少《石渠宝笈》著录的伪讹之作。此单元展出的作品,大多皆是因为乾隆内府误判而进入著录。

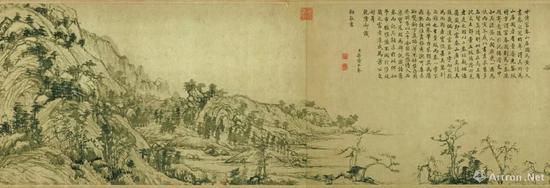

元黄公望《富春山居图·无用师卷》局部

元黄公望《富春山居图·无用师卷》局部

实际上,乾隆内府不仅因误判被动收藏、著录了不少伪作,也因为乾隆的收藏标准宽泛而收藏、著录了很多伪仿的作品。

《石渠宝笈》初编在凡例中称:“是编所收皆古今名迹,虽或临本逼真亦概置之次等,题疑俱仍其旧,而真赝自别(如次等书有二王、褚柳,次等画有荆、关、董、巨)。”可以看出,乾隆内府是把临仿逼真的名迹伪本定为“次等”,并收录进入《石渠宝笈》初编。

“石渠宝笈特展·典藏篇”之“伪讹考辨”单元展出的唐李隆基(传)《楷书毛应知恤诏卷》与明代仇英(款)《兰亭修禊图卷》,皆是《石渠宝笈》初编著录而定为次等的作品。李隆基是历史上著名的唐代皇帝,仇英是明代吴门画家中的代表性人物,乾隆内府定这两件作品为次等,应该是已经意识到了这两件作品并非李隆基和仇英的真迹。

明代书画鉴赏家张丑指出:“鉴赏二义,本自不同。赏以定其高下,鉴以定其真伪,有分属也。当局者苟能于真笔中力排草率,独取神奇,此为真赏者也。又须于风尘内屏斥临模游杨名迹,此为真鉴者也。”乾隆的词臣张若霭“自负鉴别所得独真”。乾隆时期的陆时化对真伪也分外关注,专门写文披露造假的手段。历代收藏者一般都重视真而佳的作品,例如安岐在《墨缘汇观》中特别注出真而佳的作品。收藏家对真而不佳的作品也比较重视,而对伪作一般都排斥在著录之外。但偶尔也有例外,例如钱泳认为真妙为一等,妙而不真为二等,真而不妙为三等。但这样的例子较少(清钱泳《履园丛话》)。

唐李隆基(传)《楷书毛应佺知恤诏卷》局部

唐李隆基(传)《楷书毛应佺知恤诏卷》局部

像唐李隆基(传)《楷书毛应佺知恤诏卷》与明代仇英(款)《兰亭修禊图卷》这些被定为次等的明代及其以前的书画,一般皆是被乾隆内府认定的古代伪作。那么乾隆内府为什么要收藏伪作呢?

乾隆在《无用师卷》上题:“其为赝鼎无疑,惟画格秀润可喜,亦如双钩下真迹一等,不妨并存”,并没有筛选掉这件伪仿之作。词臣则题“具仰睿赏之有真,而即此规仿精良者,亦登次等,道无弃材,义有差等”,称赞皇帝善于区分等级,保存了品质精良的临仿之作。乾隆题宋夏圭画《月令图册》:“余则因密之隶转,不能不疑圭画之亦赝矣。惟谛观其结构神韵亦非后世庸史所及,或明初高手追摹圭法为之,亦可存而不摈,若竟以为夏圭真迹则不可。”乾隆内府收藏了几卷明人临摹的马和之《诗经图》,也常常称这些作品“当是好手临摹”“高手所摹”。显然,因为乾隆内府珍惜高手的成果,认为明代临摹作品有比较高的艺术水准,所以对以上这些摹本“存而不摈”。

乾隆内府重视假托大名头的元代之前的古书画。在款署为卢鸿的《草堂十志图》卷上,乾隆题:“此乃纸墨完好如常,谓为必出浩然之手,其然岂其然乎。因谛视其画法与李公麟山庄图绝相似,是卷纵或仿作,亦非公麟不能。夫龙眠真迹已不多见,即非真卢而得真李,亦不啻买王得羊矣。又何必复计其名之逸与否耶。”乾隆还题款署张僧繇的《二十八星宿图》云:“画家以僧繇比之书家逸少,唐得《稧帖》命褚遂良(木無)写,后世同为宝重,必斤斤然与真迹较量高下,几何不为东坡所谓论画以形似者耶!”可见,对唐宋时代的书画,乾隆并不计较其名头大小和对错,一概视为宝物。他在题宋人画《赵遹泸南平夷图》中云:“是卷旧署为宋徽宗书李嵩画合卷,今证其伪,改署宋人画《赵遹泸南平夷图》并题以句……但自元至今已阅五百余年,即赝鼎亦属古物。”明确表示对500年以上“赝鼎”绘画的珍重。

《石渠宝笈》著录了大量佚名宋人和元人的书画,还有一部分明人佚名书画,显示了宫廷对“古”画、一般文物的关注。

明仇英(款)《兰亭修禊图卷》局部

明仇英(款)《兰亭修禊图卷》局部

此外,乾隆经常感慨“鉴定之难”。在《无用师卷》中感叹:“向之疑为两图者,实误甚矣。鉴别之难也。”乾隆深知书画鉴定之难,重视伪作,“存而不摈”,也是为了防止真作被误判后流失或受损,从而更好地保存古物。《秘殿珠林》初编的凡例说明了内府书画著录、品定的标准。从中也可以看出内府对拿不准真伪的作品的慎重态度。

在《大观册》册后右副页,董其昌跋云:“学书与学画不同,学书有古帖易于临仿,即不必宋唐石刻随世所传,形模差似。赵集贤云:昔人得古帖数行,专心学之,遂以名世,或有妙指灵心不在此论矣!画则不然,须要酝酿古法,落笔之顷,各有师承,略涉杜撰即成下劣,不入具品,况于能妙。乃断素残帧,珍等连城,殊不易致。元时顾阿瑛、曹云西、倪元镇,皆江以南收藏之家物聚所好,故黄子久、王叔明、陈仲美、马文璧辈盘礴风流,为一时之盛。近代沈石田去胜国百年,名迹犹富,观其所作卷轴,一树一石,尺寸前规。吴中自陆叔平后画道衰落,亦为好事家多收赝本,谬种流传,妄谓自开堂户。不知赵文敏所云:时流易趣,古意难复,速朽之技,何足盘旋。”(《石渠宝笈·初编》附·贮画禅室)董其昌认为是否收藏、观看绘画原作,直接影响了绘画的风气。这是一个典型的画家兼收藏家的立场。

高士奇在题项圣谟《仿五牛图》主要谈到的是原本。1718年,蒋廷锡临摹了项的摹本,除了赞赏项的临仿之作,也很遗憾云“更不知晋公真本当复何如耳”(《钦定秘殿珠林石渠宝笈续编·石渠宝笈》),“盖其时未见韩真迹,故跋语中深致企慕之意”(乾隆跋语,《钦定秘殿珠林石渠宝笈续编·石渠宝笈》)。蒋廷锡也以未见原作为憾。绘画作品的原创性是欣赏者十分关注的。所以,一般的收藏、鉴赏家都比较重视原作,而不是仿作和摹本。

韩滉《五牛图卷》全卷局部

韩滉《五牛图卷》全卷局部

而乾隆内府把两卷《五牛图》的摹本和韩滉的原作并论,并一同放入春耦斋。内府对《五星二十八宿真形图》册的仿本也十分重视,这是为何呢?

乾隆内府在编著的《天禄琳琅》中,对品质精良的仿本、重复的刻本都一并收录。《天禄琳琅》的凡例规定:“宋元明版书,各从其代,每代各以经史子集为次。至明影宋钞,虽非剞劂之旧,然工整精确,亦犹昔人论法书,以唐临晋帖为贵,均从选入;同一书而两椠均工,同一刻而两印各妙者,俱从并收,以重在鉴藏,不嫌博采也。”乾隆在宫廷制作的《诗经图》上谈道:“昔人藏书,犹备数本,况兹图本不徒以文翰重乎。”对这些被乾隆认为具有图典功用的作品,比如《五牛图》,内府在收藏时借鉴了藏书的惯例,重视仿本的价值。

乾隆对书法的临、摹本也十分爱惜。乾隆称:“陆继善《兰亭》,政不妨与褚临真迹并入上品。”他对于工人所作摹本《双钩兰亭序》也给予了很高的评价:“钩摹,古法也。昔人谓唐(木無)《稧帖》,下真迹一等。此册为元人陆继善钩本,喜其笔法生动,因命内府工人仿之。神采宛然,不爽毫发。昔褚河南、米南宫书法大家,故神妙独到,今以工人而臻此,可谓精其能者矣。”(《钦定秘殿珠林石渠宝笈三编·石渠宝笈》)

乾隆内府对图书的装潢采用了统一的样式,以区分等级。《天禄琳琅》在凡例中称:“其宋金版及影宋钞皆函以锦,元版以蓝色绨,明版以褐色绨,用示差等。”与一般绘画不同,乾隆内府对《诗经图》也采用了统一的装裱格式。在乾隆三十五年(1770年),命名学诗堂时,12幅中有10幅为手卷,乾隆把另外两幅册页皆改装为手卷“以从其类”。

乾隆时期,唐卡和玉器研究者也已经注意到,乾隆对作品功能的注意,有时候超过了对艺术价值的关注。罗文华在《龙袍与袈裟》一文中谈到乾隆对佛教造像的审美与思想,强调其注重实用性的一面,不太重视审美性。郭福祥也注意到乾隆收藏玉器时,不完全根据玉器的质量,也考虑玉器包含的纳谏的功用(郭福祥《宫廷与苏州:乾隆宫廷的苏州玉工》文)。乾隆内府的绘画收藏虽然重视审美趣味、艺术成就,也从作品的内容和主题出发,考虑社会思想、历史文化、宗教信仰等方面的功用。因此,乾隆对人物故事、图像类绘画和经典法书,像对待图书一样进行系统的整理,并且重视仿本的价值。

也正是因为乾隆内府比较宽泛的收藏标准,对伪、仿之作存而不弃,当时误认为“下真迹一等”的《富春山居图·无用师卷》仍旧留在内府,并得到了妥善保管。乾隆时期,清宫法书名画的收藏达到鼎盛,除了基于得天独厚的优势和乾隆的个人爱好,也与乾隆内府的收藏理念息息相关。